PILLOLE DI LETTERATURA

A cura di Francesca Santoro e Rossella Di Prenda

…

Le impronte di Giovanni Boccaccio

Cos’è la

letteratura?

È quella chiave che ti fa accedere ad un mondo infinito,

un’immortalità all’indietro e, come la nobiltà, è nel sangue.

La letteratura italiana ha avuto molti autori famosi. I principali

sono: Dante, il padre della lingua italiana, Petrarca, l’amante non ricambiato

e Boccaccio, che con le sue novelle ci fa tornare il sorriso sulle labbra.

In questa sezione “Pillole di

letteratura” vorremo dare a tutti un po’ di coraggio necessario soprattutto

in questo periodo per rialzarci, per capire che la vita è come una commedia:

non importa quanto è lunga, ma come è recitata.

Un autore molto importante è Boccaccio.

Giovanni Boccaccio nasce nel 1313 probabilmente a Firenze o a

Certaldo, figlio illegittimo di un mercante.

Ancora molto giovane, Boccaccio è a Napoli per fare pratica mercantile

insieme al padre, che, in qualità di socio della banca fiorentina dei Bardi che

finanziava la corte angioina, vuole indirizzarlo alla sua stessa professione.

In questo periodo, egli viene a contatto con una straordinaria varietà

di persone (mercanti, avventurieri, ecc.)

Inoltre, essendo il figlio di un socio della banca dei Bardi, ha la

possibilità di partecipare alla vita raffinata dell’aristocrazia e della ricca

borghesia.

La pratica della “mercatura” in realtà, non interessa realmente

Boccaccio, che si dedica principalmente alla letteratura.

Affascinato prima dalla tradizione cortese, dai versi d’amore e dai

romanzi cavallereschi, si avvicina, poi, ai classici latini e a quelli nuovi,

in particolare Dante e Petrarca.

Nel 1340 torna a Firenze, a causa della crisi della banca dei Bardi.

Qui Boccaccio, oppresso dalla vita borghese, segnata dalle ristrettezze

economiche, deve far fronte al problema di una sistemazione; ma la sistemazione

definitiva alla corte napoletana, resta sempre e solo una speranza.

Nel 1348, Boccaccio subisce la perdita del padre a causa della peste, che

in quel tempo sconvolge l’Europa e di cui si trova eco nel Decameron, il suo

capolavoro.

Nel 1373-1374 viene incaricato dal Comune di commentare la Divina

Commedia, ma è costretto ad abbandonare all’incarico per le sue condizioni di

salute.

Gli ultimi anni di Boccaccio, egli si dedica alla meditazione; muore

nel 1375 a Certaldo.

Una tra le sue più importanti opere è il Decameron.

Il Decameron è una raccolta di 100 novelle scritte tra il 1349 e il

1353 ed è il capolavoro della novellistica

italiana medievale.

Boccaccio, immagina che, per sfuggire alla peste che colpisce Firenze

nel 1348, sette ragazze e tre ragazzi si rifugiarono fuori città.

Per occupare le ore, ogni giorno, essi decidono di raccontarsi a turno

una novella, per un totale, così, di dieci novelle al giorno, per dieci giorni.

L’esperienza vissuta da questi giovani è una specie di “cornice” che

ha lo scopo di introdurre le novelle e di racchiuderle, collegandole l’una

all’altra.

Il Decameron presenta uno straordinario affresco della Firenze del XIV

secolo.

A quel tempo, l’aristocrazia delle corti perdeva importanza di fronte

a un nuovo ceto borghese, occupato in attività mercantili e finanziarie.

Nelle novelle del Decameron troviamo anche la società urbana:

banchieri, notai, ecc.

Protagonista dei racconti è la vita stessa nei suoi aspetti comici,

tragici e assurdi, dovuti al caso e alla natura dell’uomo; i temi principali

sono: la fortuna, l’ingegno, la cortesia, l’amore, l’intelligenza e la

furbizia.

Boccaccio sceglie di rappresentare la realtà terrena con tutto il suo

carico di virtù, debolezze ed egoismi.

Il Decameron rappresenta la prima importante opera in prosa della

letteratura italiana.

Boccaccio usa il volgare e lo perfeziona in una pluralità di stili.

Le sue novelle, sono caratterizzate da una prosa vivace e realistica,

molto vicina alla lingua parlata.

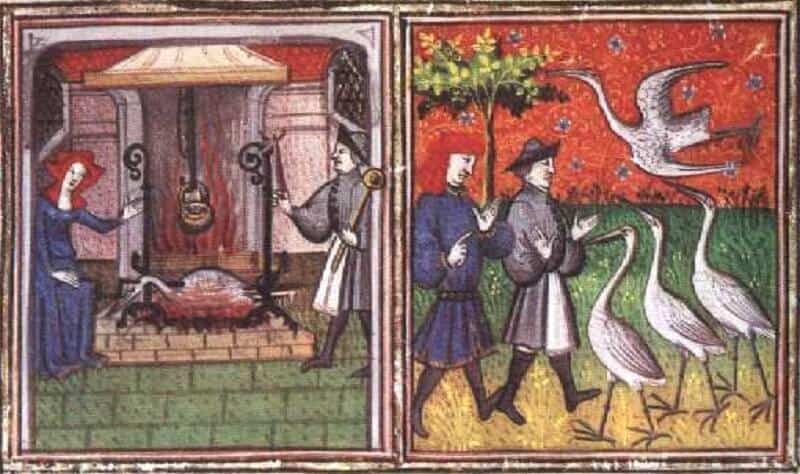

Una delle novelle più famose del Decameron è “Chichibio e la gru”.

Scritta per presentare l’esaltazione della furbizia e dell’astuzia,

qualità “pratiche” a cui lo scrittore guarda con sorridente simpatia.

Il protagonista è Chichibio, soprannome veneto che significa

“fringuello”.

È un cuoco che canta “cantileno” nel suo dialetto. Un altro

personaggio è Currado Gianfigliazzi, nobile cittadino che va spesso a caccia.

Un giorno ammazza una giovane gru che consegna al suo fidato cuoco

Chichibio affinché l’arrostisse in modo gustoso.

Mentre la gru emanava un odore gustosissimo passava l^ vicino

Brunetta, l’innamorata di Chichibio, la quale lo pregò di regalarle una coscia.

Per non litigare con la sua amata, staccò una coscia e gliela diede.

Quando iniziò la cena, Currado si accorse che mancava una coscia e

chiese spiegazione al cuoco, ma egli rispose che le gru hanno una sola zampa.

Il giorno dopo andarono al fiume.

“Ecco, ecco!” gridò Chichibio “Guardate messer Corrado: le gru hanno

una sola zampa”.

Il signore si mise a ridere davanti alla furbizia di Chichibio.

Francesca Santoro &

Rossella

Di Prenda

Commenti

Posta un commento